我々、徒手療法家が、日々の臨床で用いる「運動連鎖(キネティックチェーン)」という概念。それは、単なる経験則や、比喩表現ではない。本稿は、その思想が、ウラジミール・ヤンダ(Vladimir Janda)という、一人の天才の“観察”から、どのように生まれ、そして、グレイ・クック(Gray Cook)らに代表される後継者たちと、現代科学の“客観的”な眼によって、どのように、その正しさが証明されてきたのかを、その思想的系譜を辿ることで、解き明かすものである。

この内容の私の理解

かつて、痛みの原因は、骨などの“構造”にあると考えられていました。

しかし、ヤンダという天才が言ったのです。「違う。痛みの原因は、筋肉や筋膜といった“モーター(動き)”にあるのだ」と。

さらに彼は、「筋肉の強い・弱いは、体で“クロス”するように現れる」と、その法則性まで、見抜きました。

そして、クックという後継者が、「安定」と「動作」の関係性から、その理論を、さらに発展させ、現代の「ファシア(筋膜)」や「キネティックチェーン(運動連鎖)」といった、全身の繋がりの考え方が、生まれたのです。

【第1章】全ての始まり ― ヤンダの“機能的”革命

20世紀半ば、整形外科の世界は、レントゲンに映る“構造(ハードウェア)”の異常こそが、痛みの原因である、という「構造主義」に、支配されていた。

その“常識”に、ウラジミール・ヤンダは、ただ一人、反旗を翻す。

1.1. “構造”から“機能”へ

ヤンダは、膨大な臨床観察の末、「痛みは、骨や関節の問題ではない。それらを制御する、神経と筋肉の“プログラム(機能・ソフトウェア)”のエラーである」という、革命的な思想に至る。彼の視点は、常に、目に見えない“モーターコントロール(運動制御)”に向けられていた。

1.2. 筋力インバランスの発見

彼は、筋電図(EMG)を用いた研究などから、人間の筋肉が、神経学的に、予測可能なパターンで、バランスを崩すことを発見した。

- 緊張しやすい筋肉(Tonic System): 大胸筋、僧帽筋上部、腰部脊柱起立筋、股関節屈筋群など。これらは、ストレスに反応し、過剰に“硬く、短く”なる傾向がある。

- 弱化しやすい筋肉(Phasic System): 菱形筋、僧帽筋中部・下部、腹筋群、臀筋群など。これらは、逆に、“弱く、引き伸ばされ”、活動を“サボる”傾向がある。

1.3. “交叉性症候群(Crossed Syndromes)”という、天才的パターン認識

そして、ヤンダの天才は、この筋力インバランスが、人体に、驚くほど、整然とした、“×印”状のパターンとして現れることを、見抜いた点にある。

- 上部交叉性症候群(Upper-Crossed Syndrome):

硬くなる「大胸筋・僧帽筋上部」と、弱くなる「菱形筋・頚部深層屈筋群」が、肩甲帯を挟んで“クロス”する。結果として、我々が「猫背」や「ストレートネック」と呼ぶ、典型的な不良姿勢が生まれる。 - 下部交叉性症候群(Lower-Crossed Syndrome):

硬くなる「腰部脊柱起立筋・股関節屈筋群」と、弱くなる「腹筋群・臀筋群」が、骨盤を挟んで“クロス”する。結果として、「反り腰(骨盤前傾)」が、引き起こされる。

ヤンダは、我々が今、日々、目にしている、ほぼ全ての慢性的な姿勢異常の“設計図”を、半世紀以上も前に、たった一人で、描き上げていたのである。

【第2章】現代への継承 ― クックの“部位間相互依存性”

ヤンダの“思想”を、現代の理学療法家が、誰でも、客観的に評価できる“システム”へと昇華させたのが、グレイ・クックである。

2.1. SFMA(選択的機能動作評価)の誕生

クックらが開発したSFMAは、全身の基本的な7つの動作パターンを評価し、その失敗が、

- 「関節の可動域制限(モビリティの問題)」なのか、

- 「脳からの運動指令のエラー(モーターコントロールの問題)」なのか、

を、正確に鑑別するための、画期的な診断アルゴリズムである。

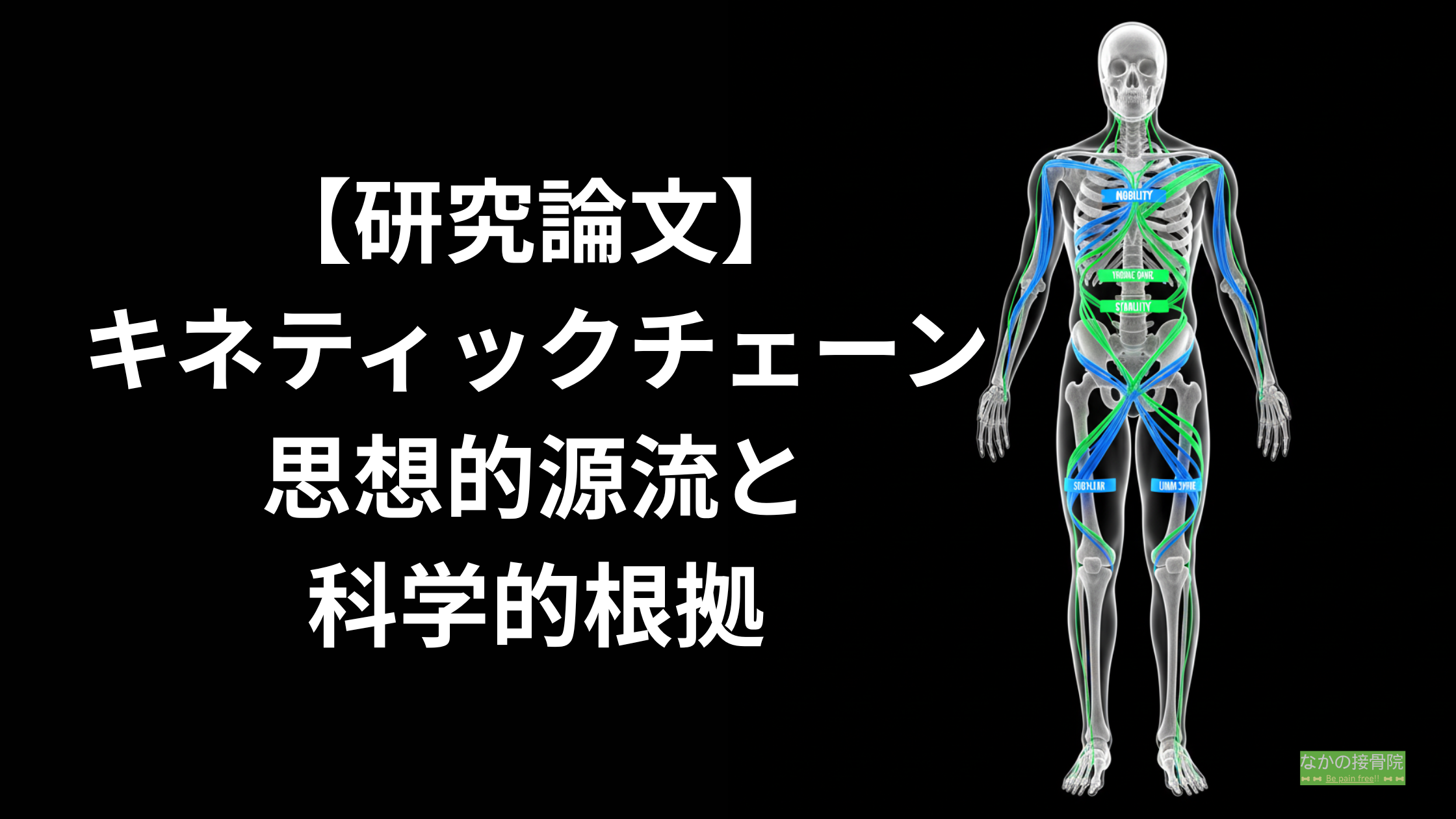

2.2. Regional Interdependence(部位間の相互依存性)

そして、SFMAの思想的根幹を成すのが、この「部位間の相互依存性」という、キネティックチェーンの、現代における、最重要概念だ。

これは、「痛みの“現場”から、最も離れた場所にある、痛みのない、しかし、機能不全に陥った動きこそが、真の原因である」という考え方である。

ヤンダが、“予測可能なパターン”を発見したのに対し、クックは、そのパターンを、“個別に、客観的に、評価するツール”を、発明したのだ。

【第3章】“科学”による、証明の時代

ヤンダの“観察”と、クックの“システム”は、現代の、より精密な科学技術によって、その正しさが、次々と証明されていく。

3.1. 三次元動作解析が、暴いた“不都合な真実”

高感度カメラで、ランナーの動きを捉えた、三次元動作解析は、我々に、衝撃的な事実を突きつけた。

ランナー膝(腸脛靭帯炎)の患者の膝は、痛む“外側”に、問題があるのではない。その、“上流”にある股関節が、過剰に内側に入り込み(内転)、そして、“下流”にある足首が、過剰に内側に倒れ込んでいる(回内)ことが、数値として、明確に、証明されたのである。

(参考文献: Noehren et al. 2007, JOSPT)

3.2. 筋電図が、捉えた“サボり”の瞬間

表面筋電図は、筋肉の活動タイミングを、1000分の1秒単位で、計測できる。

慢性腰痛の患者の、体を前に曲げる動作を計測した、数多くの研究は、一つの、共通した結論に、たどり着いた。

腰痛患者は、健康な人と比べ、体を支えるべき“インナーマッスル(腹横筋、多裂筋)”の、活動開始のタイミングが、有意に“遅れる”のだ。

そして、その“遅れ”を、腰部脊柱起立筋のような、アウターマッスルが、必死に“肩代わり”しようとして、過労死していく。

ヤンダが、半世紀前に、その目で“見た”光景を、現代科学は、電気信号として、完全に、捉えたのである。

3.3. “筋膜”という、新しい大陸

そして、アナトミー・トレインに代表される、筋膜研究の爆発的な進展は、我々に、新しい視点をもたらした。

筋肉は、一つ一つが、独立したパーツではない。それらは、「筋膜」という、伸縮性のある“ウェットスーツ”のような組織によって、全身が、特定の“ライン”で、繋がっている。

キネティックチェーンという“鎖”は、もはや、骨と関節だけの、無機質なものではない。それは、筋膜という、“生きた、情報伝達のネットワーク”そのものだったのだ。

【結論】

我々が、日々、臨床で、当たり前のように行っている、「運動連鎖」に基づいたアプローチ。

それは、決して、個人的な経験則や、曖昧な“感覚”ではない。

それは、ヤンダという天才の“哲学”に始まり、

クックという改革者の“システム”によって磨かれ、

そして、現代の、無数の研究者たちの“科学”によって、その正しさが、繰り返し、証明され続けてきた、

“人類の、叡智の結晶”

そのものである。

我々、徒手療法家は、その、偉大なる“巨人の肩の上”に立ち、日々の臨床に、臨むべきなのである。