「肩を回すたびに、背中でゴリゴリ、ジャリジャリと変な音がする…」

「マッサージに行っても、背中の鉄板のような硬さが取れない…」

もしあなたが、そんな不快な音や感覚に悩まされているなら、それはあなたの体が発している「助けて!」という悲鳴かもしれません。

「骨がぶつかっているのでは?」と心配して来院される方が多いですが、ご安心ください。

その音の正体の9割は、骨ではなく、筋肉を包む「筋膜(きんまく)」が乾燥して張り付いた、摩擦音なんです。

この記事では、その不快な音の正体と、ピラー記事(肩甲骨の教科書)でも触れた「息を吸うと背中が痛む」という症状の意外な関係性、そして、それらを解消するための専門家直伝のセルフケアについて、徹底解説します。

- 不快な「ゴリゴリ音」の科学的な正体

- 「息を吸うと背中が痛む」本当の理由(上後鋸筋)

- ガチガチの背中を解放する「3ステップ・セルフケア」

- 治らない場合に検討すべき「専門家の手技(はがし)」

その「ゴリゴリ音」の正体は?

骨ではなく「サビついた筋膜」です

なぜ、肩甲骨は音を立てるのでしょうか?

それを理解するには、肩甲骨が「背中の上を滑るように動いている」という構造を知る必要があります。

正常な肩甲骨は「濡れたスポンジ」

健康な状態の肩甲骨は、筋肉と筋肉の間にある「潤滑液」によって、まるで濡れたスポンジ同士が滑るように、ヌルヌルとスムーズに動きます。この状態であれば、音は鳴りません。

音が鳴る肩甲骨は「乾いたマジックテープ」

しかし、長時間のデスクワークや猫背が続くと、血流が悪くなり、この潤滑液が枯渇します。すると、筋肉を包む「筋膜」同士が乾燥し、ベタリと癒着(ゆちゃく)してしまいます。

この状態を放置すると、やがて肩甲骨は完全に背中に張り付き、「五十肩」や「頸椎症」といった、より深刻な疾患へと進行していきます。音は、体が発している「まだ間に合うから、早く手入れをして!」という警告なのです。

その「ゴリゴリ音」、正体は何?考えられる3つの原因

なぜ、あなたの肩甲骨は不快な音を立てるのでしょうか。専門的な視点から、その原因を分かりやすく解説します。

筋膜の癒着と滑走不全(最も多い原因)

私たちの肩甲骨は、肋骨の上を滑るように動く「肩甲胸郭関節」という機能的な関節を構成しています。この滑らかな動きは、肩甲骨の下にある「肩甲下筋」と、そのさらに下で肋骨を覆う「前鋸筋」という2つの筋肉の層が、互いにスムーズに滑り合うことで実現されています。

しかし、長時間のデスクワークなどで姿勢が悪くなると、これらの筋肉を覆う「筋膜」同士が癒着し、滑りが悪くなります。この筋膜の癒着による摩擦が、「シャリシャリ」「ザラザラ」といったゴリゴリ音の最も一般的な原因です。

筋肉の硬結(トリガーポイント)

僧帽筋や菱形筋といった、肩甲骨を直接動かす筋肉の一部が、過度な緊張によって硬い“しこり”状になることがあります。この硬くなった筋線維の塊(トリガーポイント)が、肩甲骨を動かした際に、骨の縁などに引っかかり、乗り越える瞬間に「ゴリッ」という、より大きな音を発生させることがあります。

弾発肩甲骨など、専門的な介入が必要なケース

もし、音が鳴る際に強い痛みや明らかな引っかかり感を伴う場合は、筋肉間の潤滑油の役割を果たす「滑液包」が炎症を起こしている「弾発肩甲骨(だんぱつけんこうこつ)」や、稀に骨の変形などが原因の可能性もあります。これらの場合はセルフケアで悪化する恐れもあるため、自己判断せず、必ず整形外科などの専門機関を受診してください。

【深掘り】「息を吸うと背中が痛い」あなたへ

その正体は“呼吸筋”の癒着です

「深呼吸をすると、肩甲骨の内側がズキッとする…」

「内臓が悪いのかな?」と不安になるこの症状。

実はこれ、肩甲骨の下に隠れている「上後鋸筋(じょうこうきょきん)」という筋肉が、ガチガチに癒着しているサインであることが多いのです。

安心してください。この痛みも、次にご紹介する「肩甲骨はがし」で解消できます。

実践!ガチガチ肩甲骨を解放する

「3ステップ・セルフケア」

ただやみくもに背中を伸ばすのは非効率的です。根本改善のためには、①ゆるめる → ②動かす → ③安定させる という3段階のアプローチが、再発させないためのプロの常識です。

ステップ1【リリース】

まずは“ブレーキ”を外す

癒着して動かない筋肉(ブレーキ)を、物理的にほぐします。

フォームローラーやテニスボールを使うのが効果的です。

- 背中(菱形筋・上後鋸筋): 仰向けになり、肩甲骨の内側にボールやローラーを当てます。深呼吸をしながら、ゆっくりと体重をかけていきます。

- 胸(小胸筋): 壁にボールを当て、鎖骨の下(肩の付け根)を押し当てます。ここが緩むと、巻き肩がスッと開きます。

ステップ2【モビリティ】

“サビ”を落として滑りを良くする

ブレーキが外れたら、関節液(潤滑油)を行き渡らせるために、肩甲骨を大きく動かします。

状況に合わせて、以下の2つを使い分けてください。

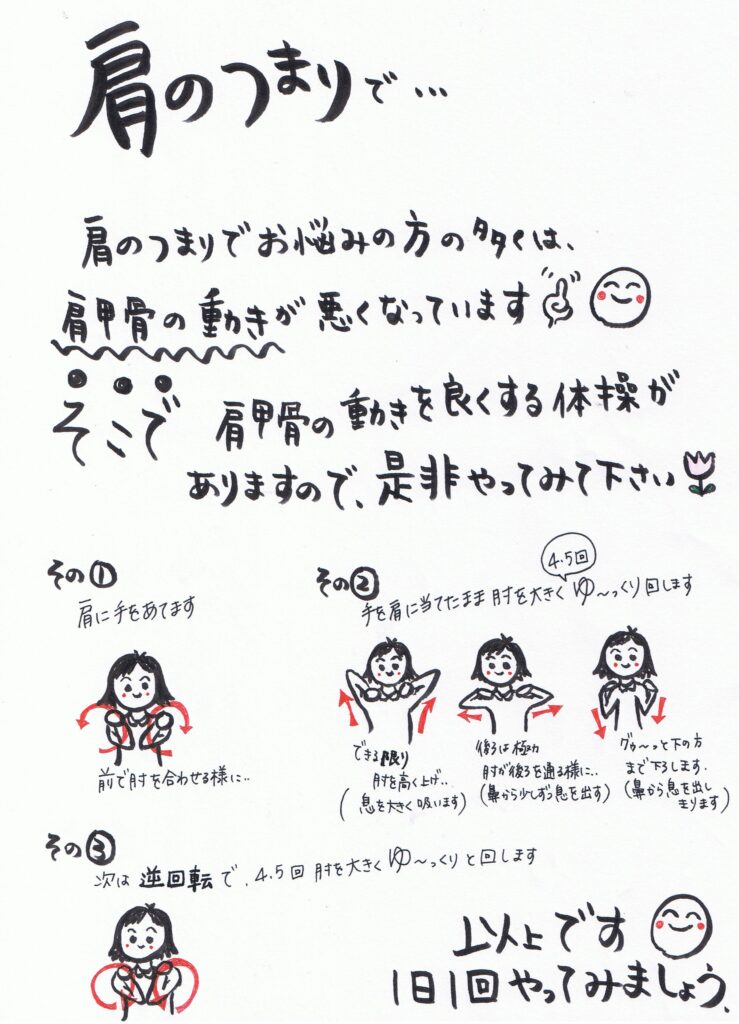

① 座ってできる

エルボーサークル

【やり方】

両手を肩に置き、肘で大きな円を描きます。ポイントは「肘をできるだけ後ろに引く」こと。ゴリゴリ鳴っても、痛みがなければ続けてOKです。

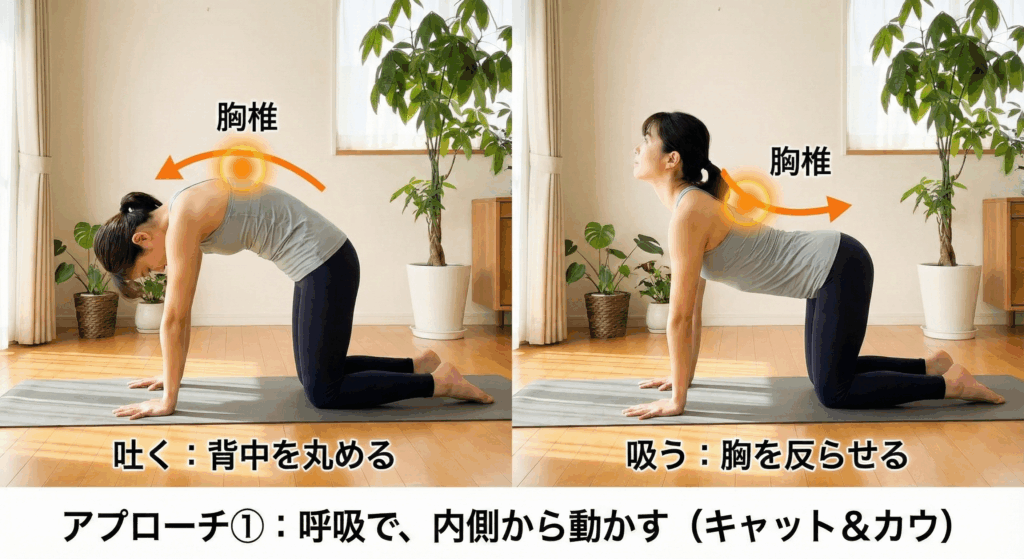

② 本格的に動かす

キャット&カウ

【やり方】

四つ這いになり、息を吐きながら背中を丸め(肩甲骨を開く)、吸いながら胸を反らせ(肩甲骨を寄せる)ます。背骨との連動を意識しましょう。

ステップ3【スタビリティ】

“土台”を作って再発を防ぐ

最後は、緩めた肩甲骨を正しい位置でキープするためのスイッチを入れます。

ここで重要なのが、脇の下にある「前鋸筋(ぜんきょきん)」です。

【ウォールプッシュ】

1. 壁に向かって立ち、両手を前へ伸ばして壁につきます。

2. 肘を伸ばしたまま、壁をグーッと押し込み、背中を丸めます(肩甲骨を外に開くイメージ)。

3. 脇の下に力が入れば正解です。これを10回繰り返します。

それでも「ゴリゴリ」が消えない時は?

専門家の手が必要なサインです

上記のセルフケアを2週間続けても改善しない、あるいは痛みやしびれを伴う場合は、癒着が深すぎて自分では剥がせない状態になっている可能性があります。

「背中が軽い!」「息が吸いやすい!」

その感覚を、ぜひ一度体験しにいらしてください。あなたの肩甲骨は、本来もっと自由に動けるはずです。

\LINEでの個別相談・お問い合わせ専用です/

\お電話はこちらから/

- 【基礎知識】肩甲骨の悩みをまるごと解決

→ 『【肩甲骨の教科書】痛み・ゴリゴリ音・しびれの正体とは?』 - 【関連】腕のしびれが気になる方へ

→ 『「首のレントゲンは異常なし」でも腕がしびれる…その正体は?』 - 【関連】猫背を治したい方へ

→ 『【猫背改善ガイド】あなたの不調、全ての“黒幕”は「猫背」だった?』