「オスグッド病は、太ももの前の筋肉が硬いのが原因。だから、治療の基本はストレッチだ」

もし、あなたとお子さんが、この“常識”を信じて、日々のケアに励んでいるなら、一度だけ、立ち止まって考えてみてほしいのです。

そのアプローチは、本当に科学的に正しいのでしょうか?

そして、痛めている組織をさらに引き伸ばすというリスクを、本当に理解しているでしょうか?

この記事は、「成長痛だから」という曖昧な言葉や、古びた常識に流されることなく、オスグッド病の“本質”を、解剖学と生体力学(バイオメカニクス)の観点から、論理的に解き明かすための、専門家によるレポートです。

この記事を読み終える頃には、あなたは、

- なぜ、安易なストレッチが推奨されないのか、その明確なメカニズム

- 痛みの“真犯人”が、実は「眠っているお尻」や「崩れた足元の土台」にあるという、運動連鎖の事実

- そして、痛む膝に負担をかけず、根本原因のみにアプローチする「本当の治し方」

について、深い納得感を得ているはずです。

正しい知識だけが、あなたとお子さんの未来を、後悔から守ります。

この記事の要点を、アニメーションやグラフを使い、より直感的に理解できる『インタラクティブ・ガイド』も用意しています。

まずは、このガイドで全体像を掴んでから、この記事の深い解説を読んでいただくことで、あなたの理解度は飛躍的に向上します。

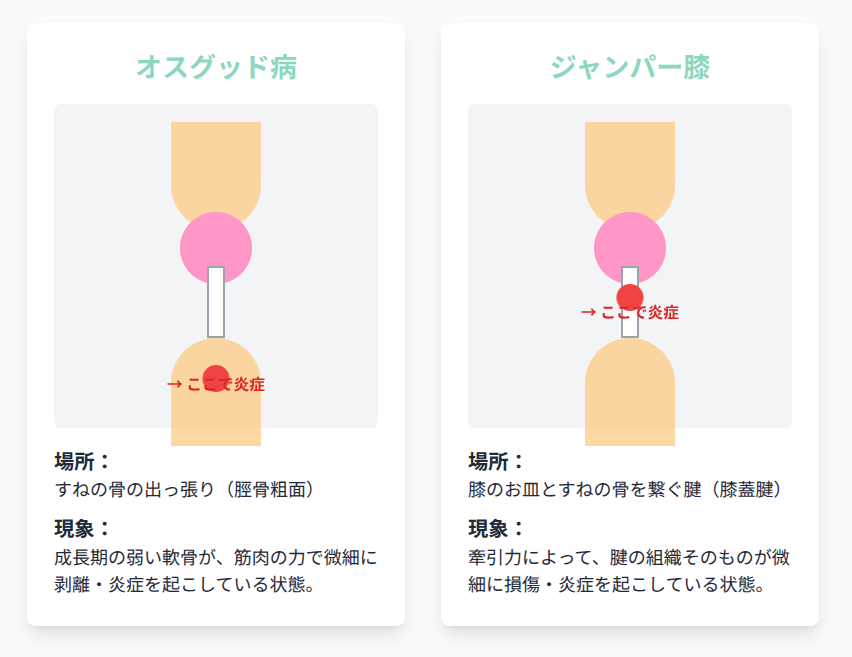

【分析① 構造】痛みの“現場”で、何が起きているのか?

まず、オスグッド病や、それに類似するジャンパー膝の痛みが、膝のどの部分で、なぜ発生するのか、その構造的な脆弱性について解説します。

この図が示す通り、両者は痛む「場所」と、損傷している「組織」が明確に異なります。

- オスグッド病の主戦場は、成長期に特有の脆弱な“骨の軟骨”(脛骨粗面)です。

- 一方、ジャンパー膝の主戦場は、衝撃を吸収する“腱”そのものです。

ご理解いただけたでしょうか。

痛みの“現場”では、組織が過剰な牽引力によって、常に引き伸ばされ、引き剥がされている、という事実があります。

では、その状態で、原因となっている大腿四頭筋を、さらに引き伸ばす「ストレッチ」を行うことは、果たして本当に、最善のアプローチと言えるのでしょうか?

次の章では、この問題のさらに深層にある、「なぜ、大腿四頭筋は、これほどまでに過剰な負担を強いられるのか?」という、根本原因を解き明かしていきます。

【分析② 機能】なぜ、大腿四頭筋は“過剰な負担”を強いられるのか?

本当の専門家が問うべきは

「なぜ、他の子はならず、この子の大腿四頭筋だけが、異常なほどの緊張を強いられているのか?」

という、さらに深層にある“根本原因”です。

その“真の黒幕”は、膝から離れた、全く別の場所に潜んでいます。

2-1. 臀筋の機能不全(モーターコントロールの問題)

スポーツ動作(走る・跳ぶ・蹴る)の主要なエンジンは、本来、人体で最も強力な筋肉であるお尻の筋肉(臀筋群)であるべきです。

しかし、現代の子どもたちは、長時間の座位などで、この“メインエンジン”が眠ってしまっている(神経的に抑制されている)ケースが非常に多いのです。

【科学的根拠】

筋電図(EMG)を用いた研究では、膝に痛みを抱えるアスリートの多くが、健常なアスリートと比較して、動作時の臀筋群の活動開始が遅れ、活動量そのものも低下していることが、数多く報告されています。

メインエンジンが動かないため、体は、補助エンジンである太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を、過剰に酷使せざるを得ません。

2-2. 足関節・足部の機能不全(バイオメカニクスの問題)

次に目を向けるべきは、体全体の“土台”である、足元です。

特に、過剰回内(オーバープロネーション)、いわゆる扁平足のように、着地時に足首が内側に過剰に倒れ込むクセは、膝にとって致命的です。

三次元動作解析などの研究により、足部の過剰回内が、運動連鎖によって、すねの骨(脛骨)の過剰な内旋(内へのねじれ)を引き起こすことが、力学的に証明されています。

脛骨が内側にねじれれば、その上に付着している膝蓋腱もまた、常に雑巾を絞るような、ねじれたストレスに晒されます。

2-3. 体幹の不安定性

最後に、体の“幹”である、体幹(コア)です。

体幹が不安定で、動作中に上半身が前後左右にブレてしまうと、そのブレを補正するために、脚の筋肉、特に大腿四頭筋が、本来の推進力を生み出す仕事以外の、“姿勢を支える”という余計な仕事まで、請け負わなければならなくなります。

オスグッド病やジャンパー膝は、決して膝だけの問題ではありません。

それは、

- 眠っているお尻(臀筋)

- 崩れた足元(足部)

- ブレている胴体(体幹)

という、全身の“チームワークの崩壊”が、最も弱い一点(成長期の膝)に、悲鳴を上げさせている“結果”なのです。

第3章【結論】根本改善への、科学的なロードマップ

では、この複雑に絡み合った問題を、どこから、どのように解決していけば良いのでしょうか。

その答えは、「まず、火事を消し。次に、二度と火事が起きない家を建てる」という、極めてシンプルな二段階のアプローチにあります。

3-1. まず、火事を消す ― 対症療法から、根本療法へ

目の前の痛み(炎症)に対して、ただ安静にするだけでは不十分です。

かといって、痛みの原因である大腿四頭筋を、安易にストレッチすることは、火種に油を注ぐリスクを伴います。

そこで我々が推奨するのが、より安全で、効果的なアプローチ「筋膜リリース」です。

複数の研究により、フォームローラーやマッサージガンを用いた筋膜リリースは、筋肉の伸長性を高めるだけでなく、筋膜内の神経受容器に作用し、筋肉の過剰な緊張を、神経レベルで緩和させる効果があることが示唆されています。

「伸ばす」のではなく、圧をかけて「解放(リリース)」する。

これにより、痛めている腱や骨膜への牽引ストレスを最小限に抑えながら、大腿四頭筋の柔軟性を取り戻すことが可能です。

- なぜ、一般的なストレッチが推奨されないのか?

→ 『ストレッチの6つの誤解と、本当に効果のある正しいやり方』 - 筋膜リリースとは、具体的に何か?

→ 『あなたの痛みの正体は「筋膜の癒着」だった?』

3-2. 二度と火事が起きない家を建てる ― 自宅でできる、3つの根本的アプローチ

大腿四頭筋の過剰な緊張が解放された後、いよいよ“真の黒幕”である、全身の機能不全を改善するトレーニングを開始します。

① 臀筋の再教育(モーターリラーニング)

目的: 眠っているお尻の筋肉を目覚めさせ、スポーツ動作の「メインエンジン」として機能させる。

なぜ重要か: お尻の筋肉は人体で最も強力な筋肉群です。ここが機能しないと、膝の近くにある「太ももの前(大腿四頭筋)」が過剰に働き、オスグッド病の原因となる膝への牽引ストレスを生み出してしまいます。

エクササイズ例: ヒップリフト

- 仰向けになり、膝を90度に曲げ、足は肩幅に開く。

- お尻に力を入れ、肩から膝までが一直線になるまで持ち上げる。

- 最高点で3秒キープし、お尻を意識しながらゆっくりと下ろす。

- ポイント: 太ももの裏ではなく、お尻の筋肉が収縮しているかを意識する。

- 15回を1セットとし、2-3セット行う。

② 足部のコントロール訓練

目的: 崩れた足のアーチを支える筋肉を鍛え、全身の土台を安定させる。

なぜ重要か: 足の機能不全は、運動連鎖によってすねの骨を内側にねじり、結果として膝に不要なねじれストレスをかけ続けます。

エクササイズ例: タオルギャザー

- 椅子に座り、床に広げたタオルの上にかかとを置く。

- かかとを床につけたまま、足の指だけでタオルをたぐり寄せる。

- 最後までたぐり寄せたら、逆の動きでタオルを広げる。

- ポイント: 指の力だけでなく、足裏全体でタオルを掴むように意識する。

- これを5回繰り返す。

③ 体幹の安定化訓練 バードドッグ

目的: 動作中の体のブレをなくし、脚への不要な負担を減らす。

なぜ重要か: 体幹が不安定だと、上半身のブレを抑えるために、本来の役割とは関係のない“姿勢制御”という余計な仕事を脚の筋肉が請け負うことになり、疲労が蓄積します。

エクササイズ例: バードドッグ

- 床に四つ這いになります。手は肩の真下、膝は股関節の真下にくるようにします。

- お腹に軽く力を入れ、背中が丸まったり、反ったりしないように、一直線に保ちます。

- その姿勢を維持したまま、ゆっくりと、右手と左足を、床と平行になる高さまで、まっすぐ前後に伸ばしていきます。

- ポイント: 体がぐらつかないように、お腹の力でしっかりと支え、3〜5秒間キープします。

- ゆっくりと、元の四つ這いの姿勢に戻ります。これを交互に10回繰り返します。

最終章 未来のアスリートと、その保護者の方へ

オスグッド病は、単なる成長期の痛みではありません。

それは、お子さんの現在の体の“弱点”と、未来への“大きな可能性”を、同時に教えてくれる、最高の“コーチ”なのです。

痛みを乗り越える過程で、正しい体の使い方を学ぶこと。

それは、目先の痛みを解決するだけでなく、将来のパフォーマンスを飛躍的に向上させ、膝以外の、より深刻な怪我から、彼(彼女)自身を守るための、一生涯の“資産”となります。

我々専門家の役割は、その資産形成の、最初の道筋を示すことです。

この記事が、あなたとお子さんの、輝かしい未来への、一助となれば幸いです。