膝の悩みに向き合うあなたに、最初に、そして最も重要な事実をお伝えします。

巷に溢れる「年のせい」「軟骨のすり減り」といった紋切り型の説明は、あなたの膝に起きている問題の、ほんの表層しか語っていません。そして、その見過ごされた深層にこそ、悩みが解決しない、本当の理由が隠されています。

この記事は、特定の治療法を勧めるものではありません。

あなたが、ご自身の体と向き合い、世にあふれる情報や治療法の本質を見抜くための「判断基準」そのものを、手にしていただくために書かれました。

そのために、この記事では、専門家が臨床現場で目の当たりにする『3つの医学的真実』について、科学的根拠と豊富な臨床経験に基づき、一切の比喩なく、真正面から解説します。

第1章【構造・機能編】あなたの膝は、どのように動き、なぜ悲鳴を上げるのか?

1-1. 基本構造と、あまり知られていない重要組織

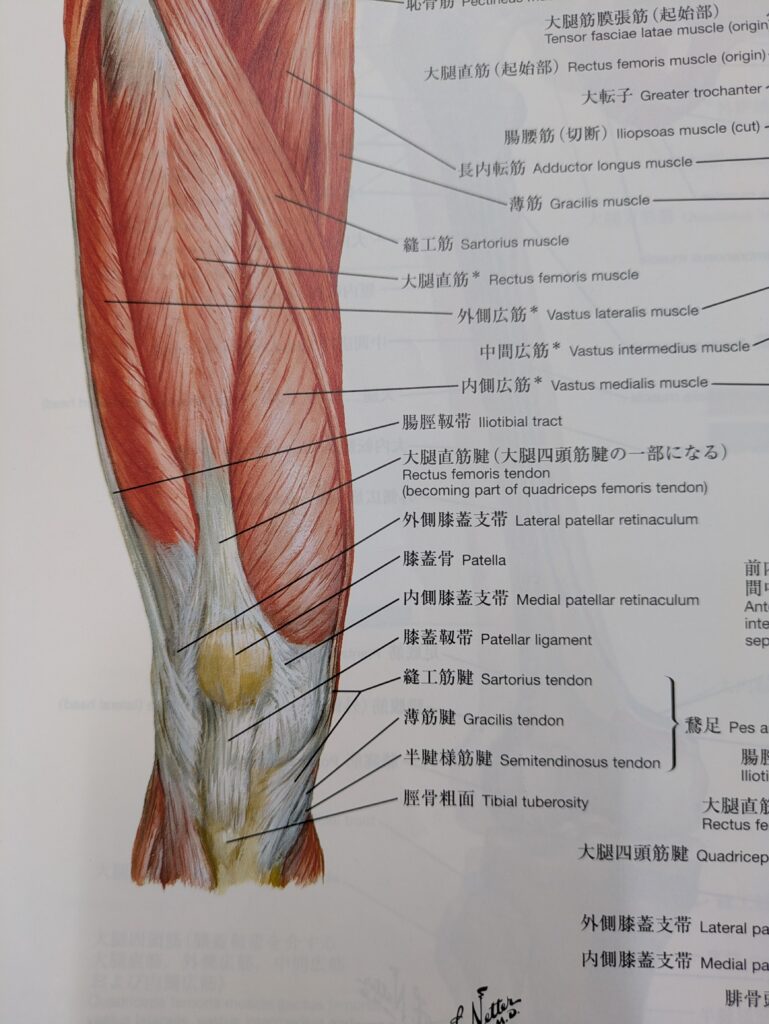

まず、あなたの膝を構成する基本的なチームメイトを紹介します。大腿骨(太ももの骨)、脛骨(すねの骨)、そして膝蓋骨(お皿)が作る関節を、半月板というクッションと、靭帯という強力なロープが支えています。

しかし、プロの現場では、これだけを見ていては不十分です。私たちは、レントゲンには映らない“あまり知られていない、しかし極めて重要な組織”にこそ、注目します。

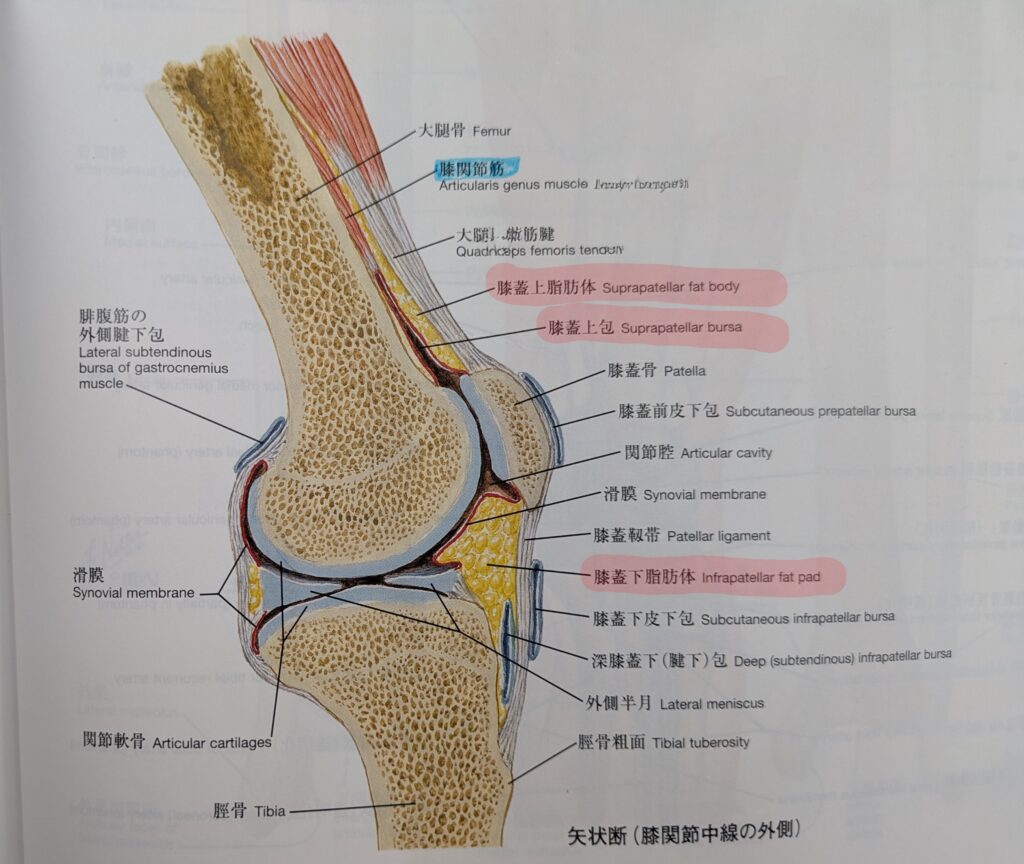

- 膝蓋下脂肪体(しつがいかしぼうたい)

膝のお皿の下にある、神経が非常に豊富な脂肪組織です。関節の潤滑と衝撃吸収を担う重要なセンサーですが、ひとたび硬くなる(線維化)と、それ自体が激しい痛みの発生源となります。「お皿の下の鈍い痛み」や「ゴリゴリという摩擦音」の意外な原因は、この組織にあることが多いのです。 - 膝蓋上嚢(しつがいじょうのう)

お皿の上にある、潤滑液の入った袋です。膝の滑らかな曲げ伸ばしを助けますが、手術後などに癒着を起こすと、膝が「曲がらない・伸びない」という可動域制限の直接的な原因となります。

1-2. 全身の設計図「運動連鎖」― なぜ膝は“被害者”になるのか?

さて、これほど精巧に作られた膝は、なぜ悲鳴を上げてしまうのでしょうか。

その答えは、驚くべきことに、膝の“外”、つまり全身の設計図の中にあります。

私たちの体は、役割の違う関節がリレーのように連なることで、滑らかで効率的な動きを生み出しています。これを「運動連鎖」と呼びます。

ここで、多くの方が疑問に思うかもしれません。

「膝は曲げ伸ばしするのに、なぜ“安定”が使命なのですか?」と。

これは非常に重要なポイントです。

膝関節を、ドアの『蝶番(ちょうつがい)』だと考えてみてください。蝶番の役割は、ドアを前後にスムーズに開閉させること。横にガタガタ揺れたり、上下にずれたりしては困りますよね。

膝も同じです。その主な役割は「曲げ伸ばし」という一方向の安定した動きであり、不必要な「ねじれ」や「横ブレ」には非常に弱い構造なのです。

これに対し、股関節や足首は、車のハンドルのように、様々な方向に自由に動くことが求められます。

この役割分担を、専門的にはこう分類します。

- 足関節(足首) → 様々な方向に、自由に動くべき関節(可動性関節)

- 膝関節 → 一方向にだけ、安定して動くべき関節(安定性関節)

- 股関節 → 様々な方向に、自由に動くべき関節(可動性関節)

この設計図が崩れる時、悲劇は起こります。

本来、自由に動くべき股関節や足首が、デスクワークや悪い歩き癖で硬くなり、“サボる”ようになると、体はその失われた動きをどこかで補おうとします。

そのしわ寄せを、間に挟まれた蝶番、つまり膝が引き受けることになるのです。

膝は、本来担当外である「ねじれ」や「横ブレ」といった無理な動きを強いられ、少しずつ、しかし確実に、悲鳴を上げていきます。これが、多くの膝痛の根本的なメカニズムであり、私たちが「膝は“被害者”である」と考える、科学的な理由なのです。

→【当院の治療哲学】なぜ、痛む場所以外も施術するのか? ― 運動連鎖(キネティックチェーン)の全貌

特に、全身の、動きの“要”である、股関節が、詰まりや、痛みを、抱えている場合(股関節インピンジメントなど)、その“しわ寄せ”は、ほぼ、例外なく、隣の、膝関節へと、及びます。

→ 関連記事:【股関節の詰まり・痛みの正体】FAIとは?

例えば、過去の「足首の捻挫」を、放置したことで、足首が、不安定になると、その“グラつき”を、補うために、膝が、過剰に、働き、痛みを、引き起こす、といった、ケースは、非常に、多く、見られます。

→ 関連記事:なぜ、一度の捻挫が、一生の“弱点”になるのか?

【実際の改善事例】

「お皿の下が痛い」と来院された陸上部の中学生。膝には触れず、骨盤と太ももの外側を調整しただけで痛みが消失しました。運動連鎖の典型的な実例です。

→ [実際の治療記録を読む]

第2章【専門家Q&A】膝の“音・水・注射”に関する、よくある疑問にお答えします

真実① 「痛みがない音」も、その“質”によっては重要なサインです

先生、膝がポキポキ鳴るんですけど、これって放っておいて大丈夫なんですか?

「痛みがない膝の音は、関節内の気泡が弾ける音(キャビテーション)なので問題ない」という説明は、必ずしも常に正しいとは言えません。近年の研究や臨床現場では、音の“質”によって、その背景にある病態を推測できると考えられています。

「ゴリゴリ」「ジャリジャリ」という持続的な摩擦音(捻髪音)は看過できないサインである可能性があります。この音は、関節軟骨の表面が摩耗していることや、損傷した半月板が動くことで生じることがあります。さらに私たちが特に注目するのは、レントゲンには映らない「膝蓋下脂肪体」の線維化(硬化)です。神経が豊富なこの脂肪組織が硬くなると、膝の曲げ伸ばしの際に骨や腱と擦れ、不快な摩擦音の直接的な原因となり得ます。同様に、潤滑袋である「膝蓋上嚢」の癒着も、滑らかな動きを妨げ、異音の原因となります。

「痛みがないから大丈夫」と自己判断する前に、その音がどのような“質”であるかに耳を澄ませることが、早期発見の第一歩となります。

真実② 「膝の水」は敵ではない。体の懸命な“防御反応”です

水を抜いてもらっても、またすぐ溜まっちゃうんです…。もう、ずっとこの繰り返しなんでしょうか?

関節に水が溜まる(関節水腫)のは、内部の炎症や損傷に対する体の極めて正常な防御反応です。関節液を増産し、潤滑と栄養供給を促して、自ら治ろうとしているのです。

つまり、水(関節液の増加)は痛みの“原因”ではなく、“結果”なのです。

水を抜く行為は、一時的に膝の圧迫感を和らげます。しかし、それは炎症の原因である「火種」を放置したまま、水を拭き取っているに過ぎません。火種が消えていなければ、体は再び懸命に関節液を増産します。これが「抜いてもまた溜まる」現象の本質です。

さらに、関節液には重要な潤滑成分が含まれています。炎症が治まっていない段階で頻繁に関節穿刺(水を抜く行為)を繰り返すことは、この貴重な潤滑システムを損ない、結果として関節面の摩擦、つまり「ゴリゴリ音」を助長する可能性も専門家の間で指摘されています。問題は水そのものではなく、水が溜まる原因となった「炎症の火種」を解決することです。

真実③ ヒアルロン酸注射の有効性には、国際的にも議論があります

注射を続けてるんですけど、あまり変わらない気がして…。本当に効いてるんでしょうか?

変形性膝関節症の治療として広く行われているヒアルロン酸注射ですが、その有効性については、近年、世界的な潮流に変化が見られます。

米国整形外科学会(AAOS)などが発表する最新の診療ガイドラインでは、複数の質の高い臨床研究の結果に基づき、変形性膝関節症に対するヒアルロン酸注射は「強く推奨しない」と結論付けられています。これは、プラセボ(偽薬)の注射と比較して、統計的に有意な痛みの改善効果が証明されなかったためです。

注射で一時的に痛みを緩和している間に、痛みの根本原因である「運動連鎖の破綻」や「筋肉・軟部組織の機能不全」を放置してしまえば、問題は解決しません。だからこそ、注射だけに頼るのではなく、ご自身の体そのものの機能を改善させるアプローチが、根本的な解決への最も確かな道筋だと、私たちは確信しています。

第3章【実践的・鑑別診断ガイド】あなたの“悩み”の正体を、ここに見つけ出す

あなたの膝の悩みは、その“性質”によって、大きく3つのタイプに分類できます。

ご自身の物語に最も近い入り口を、以下から選択してください。

【タイプA】長年の付き合い、じわじわ系の悩み

【タイプB】ある日突然、アクティブな悩み

【タイプC】痛みとは違う、特別な悩み

【タイプA】長年の痛み・変形の原因

症状

膝の内側が痛み、O脚が進行。立ち上がりや歩き始めが特に辛い。

解説

軟骨の摩耗だけでなく、股関節や足首の硬さといった全身のバランスの乱れ(運動連鎖の破綻)が、膝への構造的な負担を増大させていることが根本原因です。

→ より詳しくは、こちらの専門書で徹底解説しています:『変形性膝関節症の“本当の”治し方 ― 痛みの原因は、軟骨のすり減りだけではなかった』

症状

特にひねった記憶はないのに、膝に引っかかり感や、力が抜けるような「膝崩れ」が起きる。

解説

加齢により脆くなった半月板が、日常の動作で損傷した状態です。

症状

膝の裏に、腫れや圧迫感がある。

解説

変形性膝関節症などに伴い、関節を包む膜が袋状に伸びてしまう状態です。

【タイプB】急な痛み・スポーツでの痛みの原因

[ここに「お皿周りの痛み・場所別イラスト」を配置]

症状

スポーツで強くひねり、「ブチッ」という断裂音を感じた。膝がグラグラする。

解説

前十字靭帯(ACL)・内側側副靭帯(MCL)・半月板(外傷性)損傷など、急激な外力による構造的損傷です。これらの怪我は、似た状況で起こりながら、その後の治療方針が全く異なります。

→ より詳しくは、こちらの専門書で徹底解説しています 『【ACL/MCL/半月板損傷】その膝の怪我、手術は必要か?― 専門家が教える、後悔しないための“決断の科学”』

症状

ジャンプやダッシュの繰り返しで、お皿の下や、その少し下の骨の出っ張りが痛む。

解説

オスグッド病やジャンパー膝。成長期の骨の特性や、特定の腱への過剰な負荷が原因です。

→オスグッド病の“常識”を、 科学で、アップデートする。

→【成長痛】その膝の痛み、「成長痛だから」で、本当に大丈夫ですか?

症状

ランニングで膝の外側が痛む。平泳ぎなどで膝の内側がピンポイントで痛む。

解説

ランナー膝(腸脛靭帯炎)や鵞足炎。特定の筋肉や靭帯の使いすぎ(オーバーユース)が原因です。

症状

レントゲンは異常なし。でも膝を動かすと引っかかる、奥の方が痛む。

解説

タナ障害や、第1章で解説した膝蓋下脂肪体炎の可能性があります。

【タイプC】痛みとは違う、特別な悩み

症状

痛みは少ないが、膝が完全に曲がらない・伸びない。特に手術後にお悩みの方。

解説

膝蓋上嚢の癒着や、膝蓋下脂肪体の線維化(硬化)が考えられます。そして、その状態を“治らない”ものにしているのは、膝をかばうことで定着してしまった股関節や足首の“悪いクセ”なのです。

→ こちらの専門書で院長自身の体験談を交え、徹底的に解説しています。

『【体験者が語る】手術後に膝が曲がらない本当の理由|“癒着”と“神経のブレーキ”を解放する根本改善アプローチ』

症状

お子さんのO脚・X脚が気になる。

解説

成長期の一時的なものである場合も多いですが、背景に運動連鎖の問題が隠れていることもあります。

第4章 結論 ― あなたが今日、手にした“3つの真実”

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

あなたの膝の悩みが、決して膝だけの問題ではないことが、お分かりいただけたかと思います。

この長い旅路の最後に、あなたが今日手にした、根本改善への鍵となる『3つの医学的真実』を、改めて確認しましょう。

【構造の真実】痛みの“震源地”は、レントゲンには映らない。

多くの膝痛の根本原因は、軟骨ではなく、膝蓋下脂肪体のような、専門家でなければ見抜けない軟部組織に潜んでいます。

【機能の真実】あなたの膝は、多くの場合“被害者”である。

膝そのものではなく、硬くなった股関節や足首の動きをかばった結果、膝が過剰な負担を強いられています。

【治療の真実】良かれと思ったその対処法が、回復を妨げている。

痛む場所へのマッサージや、安易な注射、長すぎる安静は、根本原因から目をそらし、かえって回復を遅らせる可能性があります。

私たちが考える“本当の治し方”とは、この3つの真実に基づき、あなたの体全体のチームワークを再建することです。

もし、あなたがこの考え方に共感し、本気でご自身の体と向き合いたいと願うなら、私たちは、その旅の最高のパートナーとなる準備ができています。