「腕を上げる、ある特定の角度だけで、肩にズキッとした痛みが走る…」

「服を着替えたり、棚の上の物を取ろうとすると、肩の奥で何かが引っかかる感じがする…」

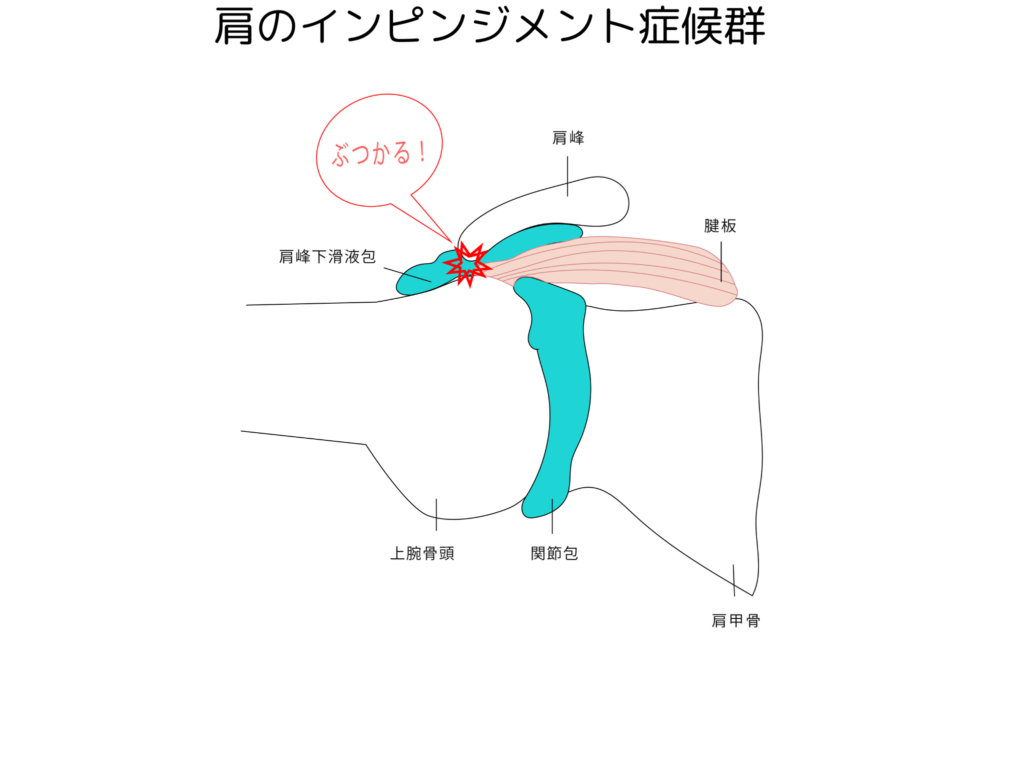

その症状、かつては肩の内部で骨や腱が物理的に“衝突”することで起きると考えられてきた「インピンジメント症候群」かもしれません。しかし最新の研究では、単純な衝突だけでなく、より複合的な原因が関わる「肩峰下疼痛症候群(SAPS)」という、より広い概念で捉えられています。

この記事では、その「衝突」がなぜ起きるのかという“本当の原因”と、ご自宅でできる“3ステップ根本改善法”、そして、よく似た他の肩の疾患との“決定的な見分け方”まで、専門家が徹底解説します。

この記事では「インピンジメント症候群」を専門的に深掘りします。もし、ご自身の症状が何なのかまだ分からない方や、肩甲骨に関する全体の悩みをまず知りたい方は、全ての記事の司令塔である『肩甲骨の教科書』からお読みいただくことをお勧めします。

その痛み、本当にインピンジメント?【3つの類似疾患との見分け方】

「腕を上げると痛い」という症状は、実はインピンジメント症候群以外にも、よく似た疾患がいくつか存在します。正しい対処をするために、まずはご自身の症状がどれに近いか、特徴を見比べてみましょう。

鑑別

「動く範囲」で見分ける

【vs 五十肩】

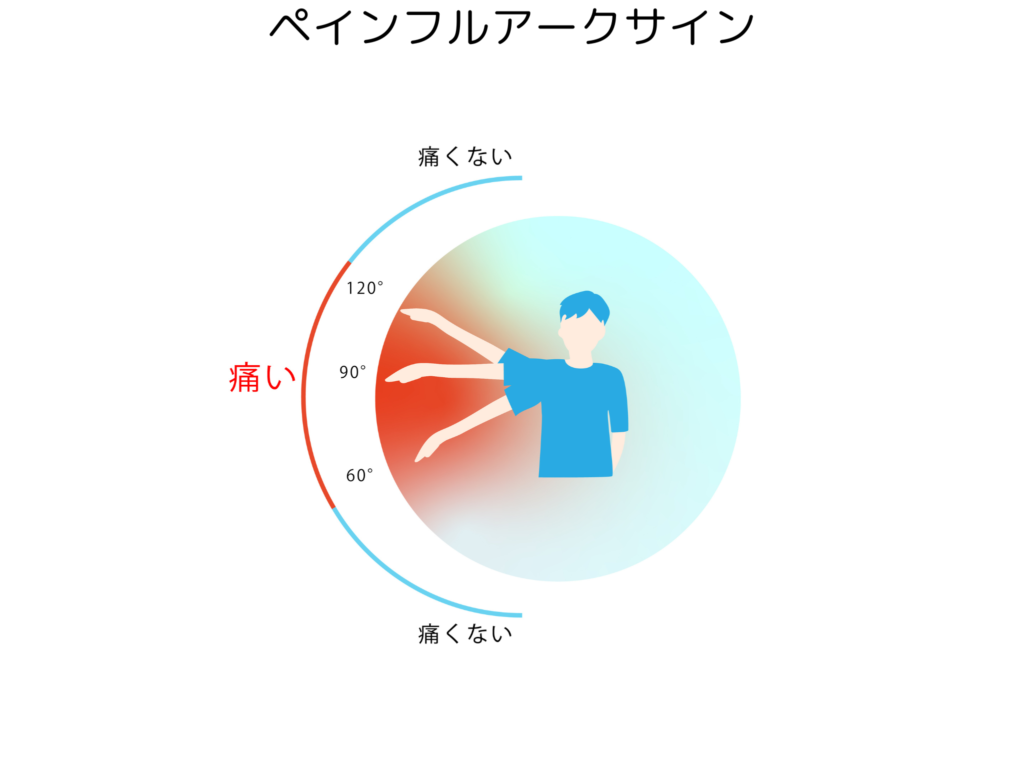

- インピンジメントの特徴: 腕を上げる“途中”(60°〜120°)で痛みが強く出ますが、それを超えると上がることが多いです(有痛弧)。

- 五十肩の特徴: あらゆる方向に肩関節が固まってしまい、自分でも他人でも腕が上がらないのが特徴です。

「力の入り具合」で見分ける

【vs 腱板断裂】

- インピンジメントの特徴: 痛みはありますが、腕を上げる力そのものは保たれていることが多いです。

- 腱板断裂の特徴: 腕を上げようとしても、力が全く入らない・ストンと腕が落ちてしまうことがあります(ドロップアームサイン)。夜も眠れないほどの激痛を伴うことも特徴です。

「痛みの質」で見分ける

【vs 石灰沈着性腱板炎】

- インピンジメントの特徴: 動作によって痛みが強くなりますが、じっとしていれば楽なことが多いです。

- 石灰沈着性腱板炎の特徴: 何の前触れもなく、バットで殴られたような激痛で突然発症します。じっとしていても疼くほどの強い痛みが特徴です。

【本当の犯人】なぜ、あなたの肩は“衝突”してしまうのか?

骨の形の問題もありますが、ほとんどのケースで“衝突”という現象を引き起こしているのは、肩甲骨周りの筋肉のアンバランス、すなわち「機能的な問題(動きの悪さ)」が根本原因です。

主犯格は「サボり筋」と「ガチガチ筋」のアンバランス

健康な肩は、腕を上げる際、肩甲骨を安定させる土台役の「前鋸筋」と、肩甲骨を前に引っ張るブレーキ役の「小胸筋」が絶妙なバランスで働いています。

しかし、猫背などの悪い姿勢が続くと、土台である「前鋸筋」がサボり始め、ブレーキ役の「小胸筋」が過剰に緊張してガチガチになります。このアンバランスこそが、肩甲骨の正しい動きを妨げ、衝突を引き起こす“真犯人”なのです。

【実践】衝突を解消する“3ステップ”根本改善法

治療の順番が重要です。①ブレーキを外し → ②土台を目覚めさせ → ③正しい動きを体に教え込む、という3ステップで、根本改善を目指しましょう。

ステップ①【解放】 ブレーキ役の「小胸筋」をゆるめる

まずは、巻き肩を固定しているガチガチの小胸筋を解放します。テニスボールを鎖骨の下、肩の付け根の内側に当て、壁を使って「痛気持ちいい」強さで30秒ほど圧迫しましょう。

ステップ②【活性化】 土台となる「前鋸筋」を目覚めさせる

次に、サボっている前鋸筋を目覚めさせます。壁に手をつき、肘を伸ばしたまま、壁を「もう一押し」するように背中を丸め、肩甲骨を外に開く動きを10回繰り返します。脇腹に力が入る感覚があれば正解です。

ステップ③【再教育】 正しい“肩甲上腕リズム”を取り戻す

最後に、壁に背中をつけて立ち、両肘を90度に曲げて壁につけます。その状態のまま、腕が壁から離れないようにゆっくりと上下させます(ウォールエンジェル)。これにより、肩甲骨と腕が正しく連動する動きを体に再学習させます。

まとめ:根本改善は「筋肉のアンバランス」の解消から

インピンジメント症候群の痛みは、単なる「衝突」という現象ではなく、あなたの体の「サボり筋」と「ガチガチ筋」のアンバランスが引き起こした結果です。今回ご紹介した3ステップのセルフケアは、その根本原因にアプローチするためのものです。

セルフケアで改善しない場合は、腱板損傷などに移行している可能性もあります。決して無理はせず、私たちのような専門家にご相談ください。

\LINEでの個別相談・お問い合わせ専用です/

\お電話はこちらから/

この記事では、「インピンジメント症候群」について、詳しく解説しました。

私たちの「図書館」には、あなたの体の悩みを解決するための、さらに多くの「専門書」が、収められています。

【症状の、総合案内へ戻る】

首・肩、腰、足…。あらゆる症状の、最初の入口はこちらです。

→ 『【症状から探す】当院の治療方針と根本解決への道すじ』

【このフロアの、蔵書一覧を見る】

インピンジメント症候群が属する、この専門フロアの、全ての記事を、一覧で見たい方は、こちらへ。

→ 『【上半身の不調】専門フロア』

【このフロアの、主要な“専門書”を読む】

ぎっくり腰 なかの接骨院 むちうち オスグッド病 キネティックチェーン ストレートネック スポーツ障害 ランナー膝 ランニング 中殿筋 交通事故治療 半月板損傷 国家資格 坐骨神経痛 変形性膝関節症 夜間痛 姿勢改善 子どものケガ 成長痛 扁平足 手のしびれ 捻挫 接骨院 保険 接骨院 整体 違い 接骨院 整形外科 違い 接骨院 料金 根本改善 梨状筋症候群 治し方 治療哲学 治療院 選び方 猫背 肩こり 肩の痛み 腰椎椎間板ヘルニア 腰痛 腸脛靭帯炎 膝の痛み 運動連鎖 鑑別診断 長岡京市 頭痛 首こり 首の痛み 骨盤矯正